人成熟红细胞在体平均寿命约为120天,拥有一套特有的“红细胞凋亡”(Eryptosis)机制。前期研究发现膜蛋白CD47在红细胞衰老及清除过程中扮演着重要角色,是红细胞膜表面重要的“self(自己人)”标记,充当“don’t eat me(别吃我)”信号的作用(Science, 2000, 288: 2051),属于免疫检查点蛋白。后期研究发现癌细胞也可表达CD47逃避巨噬细胞的免疫清除。CD47在细胞膜上组织分布特性尚不清楚。

近期,我院潘雷霆教授、许京军教授团队与美国加州大学伯克利分校Ke Xu教授合作,摸索优化样品制备,在近生理条件下实现了人红细胞CD47的单分子定位超分辨成像(SMLM)。同时开发基于多次DBSCAN和层次聚类相结合的聚类分析算法,揭示出生理状态下的人红细胞CD47密度约为72/μm2,即每个红细胞上存在约1.1×104个CD47(红细胞表面积约150μm2),与文献报道数量级一致(Blood, 2016, 2: 187),表明成像数据可靠。此外通过闪烁性分析、自相关分析、泰森多边形分析等方法进一步阐明CD47以“单聚体”形式“随机”分布于红细胞质膜表面,有别于他人观察到的微米级或纳米级簇状结果。

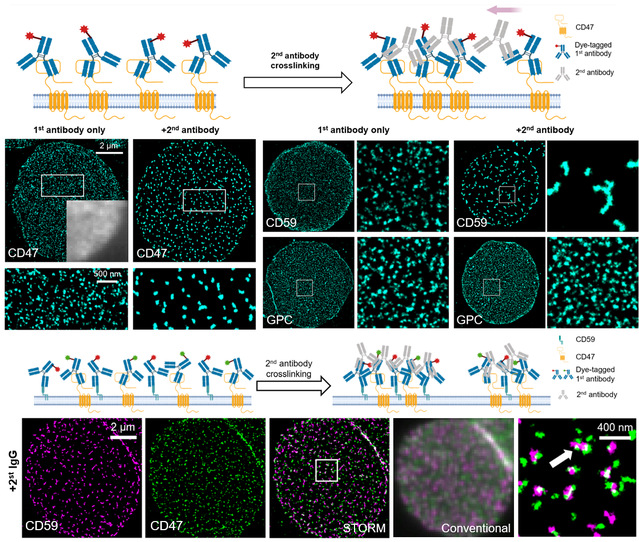

红细胞膜蛋白在质膜上的流动性,即其与膜骨架关系一直是科研工作者重点关注问题。以前测定红细胞膜蛋白流动性主要通过FIMD方法(Science, 1994, 266: 1032),主要使用微电极负压吸红细胞产生极端形变,观察膜蛋白荧光强度在电极中的梯度变化来判断膜蛋白的骨架相关性。Dahl等利用FIMD方法发现人红细胞CD47约60%的附着于膜骨架,40%可以自由运动(Blood, 2003, 101: 1194)。研究团队创新性地提出了二抗交联结合SMLM的方法直观地揭示CD47骨架附着率只有约15%。随后应用膜上完全流动的膜蛋白CD59和骨架完全绑定的血型糖蛋白GPC进行交叉实验验证,进一步证明CD47只有15%骨架结合率,大部分可自由运动。最后探究衰老的人红细胞CD47组织分布变化情况。结果显示,体外储存14天和35天,红细胞CD47密度分别降低了7%和15%,且二抗交联诱导的成簇能力也发生了明显降低。综上,相关结果为在纳米尺度研究膜蛋白组织分布特性及与骨架关系提供新方法,也为理解人红细胞寿命机制提供新思路,以“Super-resolution microscopy unveils the nanoscale organization and self-limiting clustering of CD47 in human erythrocytes”为题发表在知名学术期刊《Journal of Molecular Cell Biology》。

研究团队长期致力于红细胞膜骨架超分辨成像研究。如应用单分子定位超分辨成像,创新性地引入最近距离分析、二维自/互相关分析数理方法,揭示人红细胞骨架核心组分血影蛋白生理状态长度约为80 nm,澄清了近40年的血影蛋白生理长度疑问(Cell Reports, 2018, 22:1151)。开发新型膨胀单分子定位的超分辨成像技术(U-ExSMLM),达6 nm的分子分辨率水平,并直观发现红细胞双凹圆饼骨架分布存在不对称性分布,为理解红细胞独特的双凹圆饼形态提供了分子水平成像解释,也为研究近细胞质膜的亚细胞结构提供新的超分辨成像方法(Small Methods, 2023, 7: 22012437)。

本文第一作者是杨建宇博士,邢福临博士为共同一作,通讯作者为潘雷霆教授和美国加州大学伯克利分校Ke Xu教授,pg电子官网平台为第一作者单位。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等资助。

文章链接:https://academic.oup.com/jmcb/article/16/9/mjae041/7811347

校编:程 丹

审核:张国权